2012年11月09日

金刀比羅宮参拝(本宮編)

11月1日から11日まで金丸座の四国こんぴら歌舞伎大芝居(板東玉三郎特別公演)の三越売店に出展しています。2日目の11月2日準備前にこんぴらさんに久しぶりに参拝してきました。

本宮まで785段の石段を登ります。

100段目位のところに重要有形民俗文化財「備前焼狛犬」があります。

天保15年(1844年)に備前岡山の「長榮講」より奉納されたそうです。

大きさは高さが5尺あり備前焼の狛犬の中でも1,2を争う大きさだそうです。

現在はみやげ物店の隙間にある感じで正面から撮影が出来ません。

大門です。

これから神域になります。

大門をくぐると代々神域での商いを許された5軒の五人百姓が飴を売っています。

大門から150Mほどは石畳の参道です。

桜馬場と呼ばれ両側には桜が植えられていて春には桜の道になります。

桜馬場の先の石段を登ると桜馬場西詰銅鳥居があります。

鳥居の手前にある狛犬です。

狛犬のそばに新しい像があります。

「こんぴら狗」の銅像です。

江戸時代、「こんぴら参り」ができなかった飼い主が犬に「代参」させていました。

書院の勝手口、社務所門です。昔は書院に社務所があったそうです。

賢木門(さかきもん)です。門の先はしばらく平坦な参道があり本宮前の急な石段に向かいます。

いよいよこの石段の上が本宮です。急斜面です。

本宮に到着。785段、海抜は251メートルです。まずは展望台へ。

讃岐冨士、瀬戸大橋など讃岐平野が一望できます。

金刀比羅宮本宮です。

御祭神は大物主神と崇徳天皇です。

神楽殿です。

本宮から長い渡殿が三穂津姫社に続いています。

三穂津姫社です。

ご祭神は大物主神の后にあたる、高皇産霊神の御女、三穂津姫神です。

絵馬殿です。

絵の判別できない古い絵馬から新しい船の模型までたくさん奉納されています。

帰路は下向道の石段を下ります。

下りきったところに旭社があります。大きな建物です。

御祭神は、天御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神です。

旭社参拝後、来たときの参道を帰ります。

本宮から下る前に奥社を参拝してきました。(奥社編で)

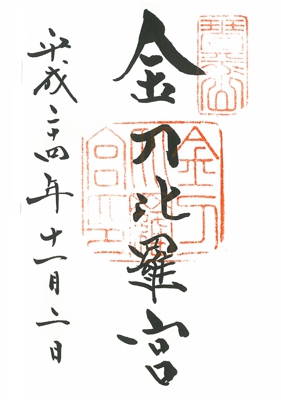

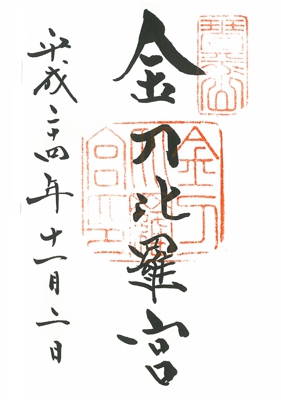

金刀比羅宮の御朱印です。

本宮まで785段の石段を登ります。

100段目位のところに重要有形民俗文化財「備前焼狛犬」があります。

天保15年(1844年)に備前岡山の「長榮講」より奉納されたそうです。

大きさは高さが5尺あり備前焼の狛犬の中でも1,2を争う大きさだそうです。

現在はみやげ物店の隙間にある感じで正面から撮影が出来ません。

大門です。

これから神域になります。

大門をくぐると代々神域での商いを許された5軒の五人百姓が飴を売っています。

大門から150Mほどは石畳の参道です。

桜馬場と呼ばれ両側には桜が植えられていて春には桜の道になります。

桜馬場の先の石段を登ると桜馬場西詰銅鳥居があります。

鳥居の手前にある狛犬です。

狛犬のそばに新しい像があります。

「こんぴら狗」の銅像です。

江戸時代、「こんぴら参り」ができなかった飼い主が犬に「代参」させていました。

書院の勝手口、社務所門です。昔は書院に社務所があったそうです。

賢木門(さかきもん)です。門の先はしばらく平坦な参道があり本宮前の急な石段に向かいます。

いよいよこの石段の上が本宮です。急斜面です。

本宮に到着。785段、海抜は251メートルです。まずは展望台へ。

讃岐冨士、瀬戸大橋など讃岐平野が一望できます。

金刀比羅宮本宮です。

御祭神は大物主神と崇徳天皇です。

神楽殿です。

本宮から長い渡殿が三穂津姫社に続いています。

三穂津姫社です。

ご祭神は大物主神の后にあたる、高皇産霊神の御女、三穂津姫神です。

絵馬殿です。

絵の判別できない古い絵馬から新しい船の模型までたくさん奉納されています。

帰路は下向道の石段を下ります。

下りきったところに旭社があります。大きな建物です。

御祭神は、天御中主神・高皇産霊神・神皇産霊神です。

旭社参拝後、来たときの参道を帰ります。

本宮から下る前に奥社を参拝してきました。(奥社編で)

金刀比羅宮の御朱印です。

Posted by tonbo at 14:19│Comments(0)

│神社・仏閣