› ガラスのココロ2 › 2011年12月

› ガラスのココロ2 › 2011年12月2011年12月31日

2011年12月30日

2011年12月29日

2011年12月28日

2011年12月27日

2011年12月26日

2011年12月25日

三千院の龍土鈴

2011.10.28に行った京都の三千院の龍土鈴です。

新年に向けて販売していました。

このタイプの土鈴は年末から年始に各地の神社に福土鈴として置かれています。

大きさは高さが7cmです。

新年に向けて販売していました。

このタイプの土鈴は年末から年始に各地の神社に福土鈴として置かれています。

大きさは高さが7cmです。

2011年12月24日

下賀茂神社の茄子土鈴

2011.10.28に行った下賀茂神社こと賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)の茄子土鈴です。

大小のサイズがありましたが大きい土鈴を選びました。高さが11cmです。

葵祭りの絵が描かれています。

賀茂なすは京都の代表的な野菜です。

大小のサイズがありましたが大きい土鈴を選びました。高さが11cmです。

葵祭りの絵が描かれています。

賀茂なすは京都の代表的な野菜です。

2011年12月23日

2011年12月22日

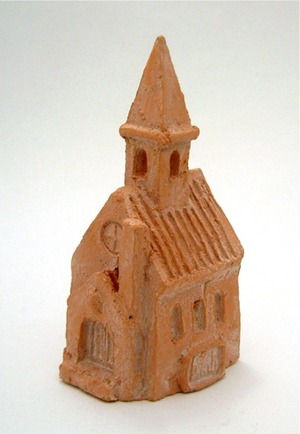

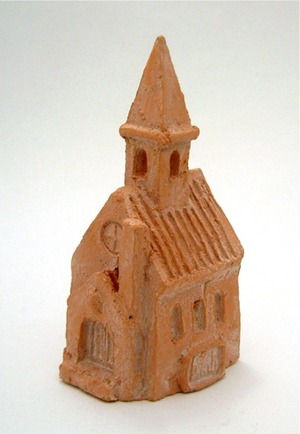

碌山美術館土鈴

久しぶりの土鈴掲載です。

今年の8月に信州みやげに貰った碌山美術館土鈴です。

高さ12cmの素焼き土鈴です。

長野県安曇野市にある【碌山(ろくざん)美術館】は

日本近代彫刻の扉を開いた荻原守衛(碌山)(1879‐1910)の

作品と資料を 永久に保存し、一般に公開するために、

昭和33年にできた美術館です。

今年の8月に信州みやげに貰った碌山美術館土鈴です。

高さ12cmの素焼き土鈴です。

長野県安曇野市にある【碌山(ろくざん)美術館】は

日本近代彫刻の扉を開いた荻原守衛(碌山)(1879‐1910)の

作品と資料を 永久に保存し、一般に公開するために、

昭和33年にできた美術館です。

2011年12月21日

2011年12月20日

2011年12月19日

2011年12月18日

夕暮れの大原三千院

10月28日、清水行きの途中に京都に立ち寄り上賀茂神社、下賀茂神社を参拝しました。

下賀茂神社を出たのが午後4時過ぎの夕暮れ時。

このまま高速に乗り清水に向かうつもりでしたがせっかく来たのだから三千院に寄りたい(同行の妻)とのことで閉門覚悟で向かいました。

到着したのは4時45分過ぎ。

受付で尋ねると拝観は5時までですが、閉門は5時半とのことで拝観OK。

足早に院内を廻りました。

夕日に染まった三千院入り口付近。

夕暮れの山門。高い石垣の上にあります。

庭園から見た客殿。

客殿から見た庭園。

往生極楽院。人工の明かりのないお堂の中には阿弥陀様が3体。

1人の僧侶が念仏を唱えていました。

まだまだ見ていないところがありましたが閉門がせまってきたので終了。

下賀茂神社を出たのが午後4時過ぎの夕暮れ時。

このまま高速に乗り清水に向かうつもりでしたがせっかく来たのだから三千院に寄りたい(同行の妻)とのことで閉門覚悟で向かいました。

到着したのは4時45分過ぎ。

受付で尋ねると拝観は5時までですが、閉門は5時半とのことで拝観OK。

足早に院内を廻りました。

夕日に染まった三千院入り口付近。

夕暮れの山門。高い石垣の上にあります。

庭園から見た客殿。

客殿から見た庭園。

往生極楽院。人工の明かりのないお堂の中には阿弥陀様が3体。

1人の僧侶が念仏を唱えていました。

まだまだ見ていないところがありましたが閉門がせまってきたので終了。

2011年12月17日

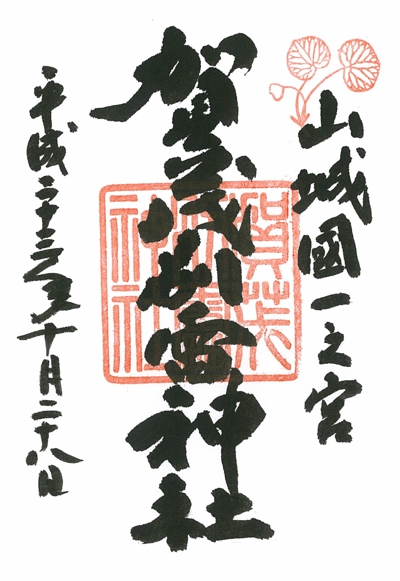

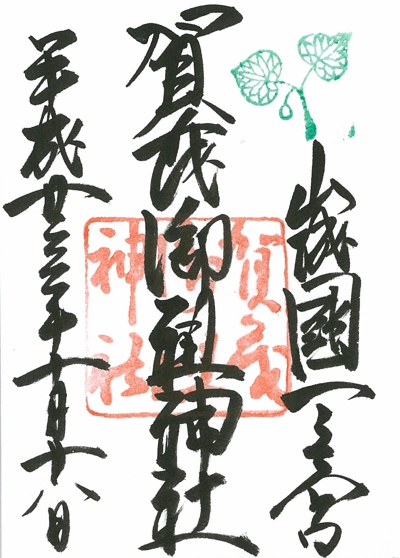

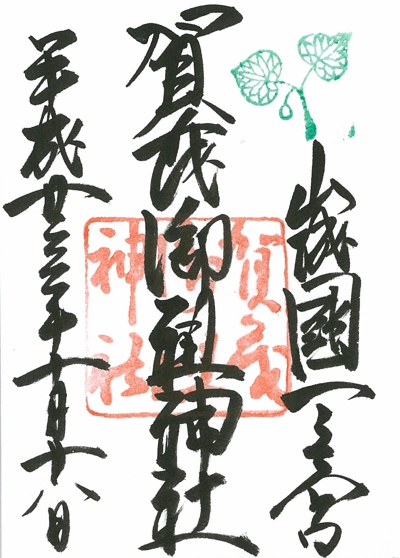

山城国一之宮賀茂御祖神社

昨日の通称上賀茂神社こと賀茂別雷神社(かものわけいかずちじんじゃ)に続いて下賀茂神社こと賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)を参拝しました。(10/28の15時過ぎ)

駐車場から長い参道を歩き赤い鳥居をくぐります。

鳥居をくぐると赤い楼門が見えてきます。

楼門を入ると舞殿があります。

その先の中門を入ると横に長い拝殿?がありその奥に東西の本殿が並んでいます。(本殿は奥にあり見えません)

コノあたりはいくつもの社があり厳かな雰囲気の空間でした。

賀茂御祖神社の御朱印です。

全国に99社あるらしい一之宮ですが現在17社参拝しました。

過去に一之宮とは知らず参拝したところもあるようです。

(一之宮:ある地域の中で最も社格の高いとされる神社)

駐車場から長い参道を歩き赤い鳥居をくぐります。

鳥居をくぐると赤い楼門が見えてきます。

楼門を入ると舞殿があります。

その先の中門を入ると横に長い拝殿?がありその奥に東西の本殿が並んでいます。(本殿は奥にあり見えません)

コノあたりはいくつもの社があり厳かな雰囲気の空間でした。

賀茂御祖神社の御朱印です。

全国に99社あるらしい一之宮ですが現在17社参拝しました。

過去に一之宮とは知らず参拝したところもあるようです。

(一之宮:ある地域の中で最も社格の高いとされる神社)

2011年12月16日

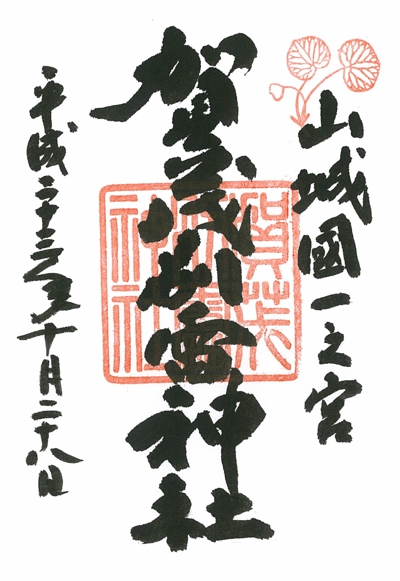

山城国一之宮賀茂別雷神社

2ヵ月半ぶりでしょうか?

ブログの投稿をかなりさぼっていました。

久しぶりですが過去の出来事から・・・

10月28日、法事があり清水市に向かう途中京都に立ち寄り

山城国一之宮賀茂別雷神社 、通称上賀茂神社を参拝しました。

機会があるごとに全国にある「一之宮」を巡って参拝しています。

京都には山城国一之宮があり、賀茂別雷神社(かものわけいかずちじんじゃ)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)の2社があります。

通称上賀茂神社、下賀茂神社です。

世界文化遺産に登録されています。

5月の葵祭りでも有名です。

上賀茂神社の鳥居です。

鳥居を入ると細殿があります。

細殿とは舞殿のようなものでしょうか?

細殿の前には立砂と呼ばれるものが。

神山をかたどったものでここに神様が降りられるそうです。

細殿の先には真っ赤な楼門があります。

楼門を入ると本殿ですが、あいにく工事中でした。

賀茂別雷神社の御朱印です。

ブログの投稿をかなりさぼっていました。

久しぶりですが過去の出来事から・・・

10月28日、法事があり清水市に向かう途中京都に立ち寄り

山城国一之宮賀茂別雷神社 、通称上賀茂神社を参拝しました。

機会があるごとに全国にある「一之宮」を巡って参拝しています。

京都には山城国一之宮があり、賀茂別雷神社(かものわけいかずちじんじゃ)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)の2社があります。

通称上賀茂神社、下賀茂神社です。

世界文化遺産に登録されています。

5月の葵祭りでも有名です。

上賀茂神社の鳥居です。

鳥居を入ると細殿があります。

細殿とは舞殿のようなものでしょうか?

細殿の前には立砂と呼ばれるものが。

神山をかたどったものでここに神様が降りられるそうです。

細殿の先には真っ赤な楼門があります。

楼門を入ると本殿ですが、あいにく工事中でした。

賀茂別雷神社の御朱印です。